第37回経絡治療学会学術大会東北大会 in宮城レポート

第37回経絡治療学会学術大会東北大会が令和5年3月25、26日の2日間にわたり、宮城県の松島にあるホテル松島大観荘にて開催された。今大会では「未来に紡げる経絡治療」をテーマに掲げ、東北支部を筆頭に全国各地から参加者が駆けつけた。新型コロナウイルス(COVID-19)が収まりつつある中でも感染症対策は徹底したうえで開かれた。

1日目の開会式では、今大会運営委員長の高橋博氏より開会の辞が述べられると、会旗掲揚にて岡田明三氏(経絡治療学会会長)より今大会会頭の樋口秀吉氏へ会旗が託された。岡田氏は、東日本大震災から12年経ったことから「当時は松島で学術大会を開催できるとは考えもしておりませんでした」「経絡治療学会は日本で一番伝統のある学術団体です。ここまでやってこれたのは諸先輩方のおかげです」「この際たくさん吸収し、討論し合って良い学術大会にしていきたい」と語り、最後に樋口氏へ感謝の意を表した。樋口氏は今大会について、東北支部が担当した学術大会は今回で5回目を迎え、コロナ禍が下火になってきた今に仲間とともに談議し、松島の眺望とお湯に癒されながら学んでほしいという想いを述べた。続けて、稲井一吉氏(公益社団法人宮城県鍼灸師会会長)は、コロナ禍のため3年ほどは思うように開催することが難しかったが、2023年は行動制限やマスク規制が緩和されてきたことで通常開催できたこと、さらに震災から復興の12年間に鍼灸が果たした役割の大きさに祝意を表した。

1日目、会頭講演「未来に紡げる経絡治療」では会頭の樋口氏が教鞭を執った。経絡治療をいかに未来に向けてつなげていけるかを考えるうえで、鍼灸が中国から伝わり、その後、江戸時代の鎖国によって日本独自に発展を遂げた歴史を振り返るところからはじめた。明治時代に入るとドイツ文化など西洋文化を取り入れ、医師や薬剤師などが整備されたが、鍼灸師は医療制度の区分にはないため、政府は鍼灸の科学化を図りつつ現代に至り、その研究を筑波大学が担っているという鍼灸の置かれている現状を明かした。経絡治療とは、そのはじまりが中国の古書から散見している診断学と治療を拾い集めて再構築し、実際に臨床に応用して検証。これを繰り返し治療のための方式に組み替えて体系化し、既存の鍼灸と区別するために確立したものが経絡治療であるとその成り立ちを解説した。望診、聞診、問診、切診、脈診、腹診において常に視覚や聴覚、嗅覚など感覚器官を利用し、判断が容易ではないことがすでに実践している人は経験していると問いかけ、この技術には個人差があってかまわないと一答した。サッカーのリフティングを例に、最初から何回もできる人はいないが、続けることで足の感覚を掴み、自由にコントロールできるようになる。このような感覚の伝承は難しいと語る樋口氏。感覚器官は日常生活において使えば使うほど敏感になり、違いを区別するようになる。この研鑽した感覚を意図的に診断学に取り入れる。感覚を育てていくとレクチャ―した。

次の教育講演「五行穴の運用」では浦山久嗣氏が演台に立った。はじめに浦山氏は五行穴について、おそらくは経絡治療の造語であり中国語の古典の中には一切登場しないと前置きをし、伝統的には「五腧(『霊枢』九鍼十二原)」または「本輸(『霊枢』本輸)」と呼び、その他、季節に応じて特定の治療穴を変えていく経穴群を変輸と呼ぶと解説。五行穴の運用法を歴史的背景から理解するために、ストーリーとして視覚的に把握できるよう古典のタイムテーブルと題して文献名とその成立年代を記した一覧表を共有した。紀元前後頃『霊枢』、100年頃『素問』、150年頃『難経』と列挙し、200年頃『傷寒論』に関して、例えば中国では劉備玄徳が劉表のもとに居候をしていた頃に当たるなど歴史的物語とリンクして知っておくとリアリティを感じることができると話した。『難経』は、12,000字ほどで書物として文字数は少ないが、バリエーションが豊富にあり複雑とその奥の深さについて論じ、七十四難が肝であること、三十四難、四十難、四十九難、五十難、七十二難および七十九難と合わせて読むことで解読が可能となり、これを主題としていると意図に着目した。総じて、五行穴は『霊枢』にはじまり、『難経』によって完成したが、各時代の新たな解釈によってさまざま運用され、臨床応用されてきた。経絡治療における基本となる六十九難の選穴は、数ある方式のひとつであり、今後も応用研究をし、新時代のニーズに合わせて発展させる努力を怠ってはならないと結んだ。

本大会の最初の実技供覧となる実技Aでは、高橋典子氏が担当。治療により症状が増えることもあるため、脈診や舌診を行うとともに治療前に患者には必ず仰臥位と腹臥位になってもらって確認するようにと指南する。証を立てるうえで要点を共有しながら通常の治療で鍼を打つスピードで進行した。頸椎から枕骨にかけて東北など寒冷地ではかたい人が多く、浅刺でとると説明し、鍼先で皮膚に圧を加えるのみの圧鍼で刺さるか刺さらないかほどの力で押すように打つと、浅くても圧刺激が深いところまで届くとアドバイスした。刺鍼の際、痛い時には相応の表情になるので、きつくてもなるべく患者の顔が見えるような体勢を取って確認するよう指導した。経絡治療において、特に主訴がなく、体調管理の一環として来院される方が多く、それでもある程度時間を要して治療を施すという高橋氏。物はいずれ壊れるものであり、身体も物である。その人の癖や酷使をすれば壊れていく。これは身体を持っている人間の宿命と本質を突いた。

続けて実技Bでは戸田隆史氏を講師に迎え、座長の中根一氏のもと発表を行った。中根氏より「鍼を使って病気を治す」「患者自身のバランスをうまく調整するために追い風を吹かすための鍼」のどちらのスタンスで臨んでいるのかを問われると、この2択では、治るためのきっかけをつくると後者に寄っているという見解を述べた。戸田氏は毎日治療をしたとしても、治療を受けていない残りの長い時間は患者自身で自己管理をする必要があるとした。そのためには口鍼と言われるように患者との会話の中で上手にコミュニケーションを取る大切さを伝えた。例えば「これをしてはいけない」ということは言わず、「こうしましょう」と助言し、患者自身が治すために性格を変えていく気持ちが重要で、あくまで鍼ではお手伝いをしているだけと続けた。実技に入ると、脈診では、拍動のため理解しようと試みるのではなく、12か所を感覚で覚えること。慣れてくれば難しいことではなく、常に一定の状態で脈を診ることがコツとノウハウを伝授した。また、鍼は最初に中焦から打つという戸田氏は、腹部には食物や呼吸で吸収したものが集まるので、そこにフレッシュな血液を巡らせたいためと話した。さらに学生にとっての学び方のアドバイスとして、学校で教えることは鍼灸師としてプロの輩出が目的のためリスクコントロールが優先されるが、セミナーや学術大会が治療のやり方を学ぶ場になると大会参加の意義について触れた。軽快なユーモアのあるトークで受講者の興味を引いていた。

本大会の会場となったホテル松島大観荘(宮城県・松島)の外観

1日目の全演題の終了後には、同会場にて懇親会が盛大に開かれた

2日目の最初に開かれた実技Bでは、菊池達矢氏が経絡治療のスタンダードを発表するとしてマイクを握った。菊池氏がまず伝えたいこととして、患者が主訴を伝える際は、西洋医学の言葉を多用するため、経絡治療でも思考回路を相応に置き換えることを否定してはならないと語り、現代医学を正確に理解しておく必要性を挙げた。実技の中では、鍼の刺入について、DIP関節から爪の先が向かって感じる反応に従って鍼の方向を決め、押手の人差し指で押した感覚から鍼を打つ深さを決定すると持論を展開。実際に皮膚面に対して鍼管を立てる角度などを示した。また、大量にある熱を発散させるには速刺、速抜で良いが、停滞している気をリズムが出るまで循環させるには置鍼をする。硬結を探る際は、紐状に筋張ったものがあるため、ひとつひとつを指先で触りたくなるが、手の平全体の面で確認するようにと続けた。最後に菊池氏は、冒頭で述べたように、現代医学を頭に入れたうえで東洋医学をする。東洋医学の目で西洋医学を見ると自身の治療が正しいか判断できると伝えた。

次に行われたセッション実技Dでは、田畑里美氏が手足の冷えを主訴としたモデル患者への実技を披露。持病や既往歴、アレルギー歴を問診しながらそれに則した治療を行うとした。手足の冷えには、なるべくゆっくり触診をし、冷えている箇所と温かい箇所の境目を見つけ、築賓辺りから冷えているのであればそこに鍼を打つと気が流れてくれるのではないかと考えながら打つと話した。脈は、皮膚にそっと触れて徐々に圧をかけて浮き沈みを感じ取る。脈を診る度、その大きさをプラス、マイナスで書き記してグラフ化し、カルテに記録しておくことが最もイメージしやすい方法論と、これまで自身が実践してきたことをもとに聴講者へ教示した。経絡治療を行ううえで、対話は重要であるが、望診で精神疾患などが判断できるようであれば、何がトリガーになるか分からないため余計な会話は避けると注意を促した。また、治療中は患者が汗ばんでいないかを確認し、冷えないよう必ず拭くこと、さらに気配りについて足関節がかたい人には畳んだタオルを入れて支えてあげるなど細かい配慮をすると指導。終わりに自身の学んだ経験から、受講者に向けて「勇気を持って思い切り浅く刺してください」「効きます」という言葉を贈った。

特別講演では「八木下勝之助先生―人物像と治療―」を表題に宮川浩也氏(日本内経医学会)が先人たちの関係性や人物像に迫った。まず『素問』に、虚静とは心が空虚で静かさを保ち続けることと記され、八木下勝之助(以下、八木下翁)が虚静の人であったことについて触れた。経絡治療=脈診であり、脈を執る(持脉)ことの要点が虚静であることから、経絡治療が上手い人は虚静の人であると説いた。柳谷素霊、岡部素道の若いと思われる頃の写真とともに関係性とその人柄を紹介。また、八木下翁が携行していた鍼箱に収納されていた毫鍼、鋒鍼、鍼管も惜しみなくスライドに投影し、現在は鍼灸あん摩博物館(杉山記念館)に寄贈されていることから、外箱のみ閲覧可能となっているなど貴重な歴史の1ページを垣間見るかのように展観した。八木下翁は、この鍼箱を袱紗に包み、決して足下には置かずに丁寧に扱ったという。さらに、暗記するほど読み込んだであろう『鍼灸重宝記』を愛読していたということは、虚静を守ることが難しい雑念の多い日常生活から心を落ち着かせるために読み続けたのではないかと語った。八木下翁の治療については、本治法は実際に治療を受けた岡部素道によって経絡治療に昇華。標治法は鍼箱から刺絡、深鍼など、さらに「八木下の灸」と呼ばれるほど灸を活用していたことが分かるとまとめた。

2日目の午後に入ると、会長講演「経絡治療の合理性」と題して、岡田明三氏(経絡治療学会会長)が登壇。はじめに、物事の基礎的な概念に「理」と「情」が存在し、「理」を絶対値、「情」を相対値と定義し、例えば血圧130超えたら投薬するといった数値によって判断する絶対値に対して、白と黒が混ざり合ったグレーをどこから黒と呼ぶか明確ではないものが相対値であると指標。これを西洋医学と東洋医学に置き換えて概説した。そのうえで鍼灸では、数値に振り回されず感性や感覚も重要だが、大学で医学として研究するためには西洋医学の観点で数値化しなければならないジレンマがあり、臨床家より研究者が優先して育つ環境にあるという実情を報告した。次に、経絡について、経穴と経絡のはじまりから陽は頭から足に向けて下降し、陰は逆に上昇する陰陽論との関わりや、中国に端を発する自然哲学の思想の五行説と臓腑の関係性を紐解いた。臓腑へ送る気血については西洋医学における酸素と栄養であり、気血の不足は手の赤みの薄さで判別するという。脈診については、治療家のうち2割もしくはそれ以下のみの活用に留まるという報告内容を伝え、基本的な病態の把握や事故防止、術後の確認のためにも脈診は必須と岡田氏は警鐘を鳴らす。浮脈は浅鍼、沈脈には深鍼、数脈は速鍼で遅脈には置鍼をすると証を立てる以外にも応用してほしいと投げかけた。総括して、痛みを感じる局所治療と感覚治療からの脱却、「理」に適った治療を心がけること。また、経絡治療とは、自然の摂理と陰陽五行説をもとに行う治療法であり、望診、聞診、問診、切診の四診により証を立てて虚実補瀉を行うという三要素で構成されていると特徴づけた。

本大会最後の講演となる座談会「未来に紡げる経絡治療」には、実技を披露した高橋氏、戸田氏、菊池氏、田畑氏の4人の演者が集結し、臨床経験から経絡治療として継承すべき伝統とその伝達手段について討論した。単刺と置鍼の使い分けについての問いに対して、「鍼灸院に来院する人に鍼が怖いという患者もいるので、その人に合わせた治療ができる多様な技術を引き出しに持っておくこと」と戸田氏。脈診を習得するまでの過程について、菊池氏は「答え合わせのためにやり続けることで飽きずに続けられる」と回答すると田畑氏は「自分の脈を診て証立てるなど工夫をし、楽しかったので続けられた」「ひとりで学ぶのは難しいかもしれませんので、勉強会ですり合わせをすることが重要」とフィードバックした。今後の指導方法については、高橋氏は「学生が知りたい時にすぐに聞ける環境づくりが必要」と語ると、菊池氏は「昔は努力する姿勢が評価されていたが、今はある程度の効果を提供しなければいけない時代です。長く続けていくために自身の軸をつくるための努力をしてください」と励ました。戸田氏も学生に向けて、「実際の臨床の場では、プロとして失敗はできないが、僕の前では精一杯やって失敗してください」と続けた。これからの学会を担うシンポジストらによる、それぞれの想いが込もった有意義なディスカッションとなった。

その後、シンポジウムの熱気が冷めやまぬ会場では、閉会式が執り行われた。閉会の辞にて、今大会実行委員長の豊島基伸氏は、「核となる部分をシンプルに伝えてこそ最も大切な部分が際立つ。先人はそれを知っていたのだと思います。それ以上に外すことのできないもの。これが経絡治療の核と言えます」と述べた。会頭の樋口氏より会長の岡田氏へ会旗の降納と返還が行われた後、第38回大会が関西で開催する予定を告知し、本大会の一切を締め括った。

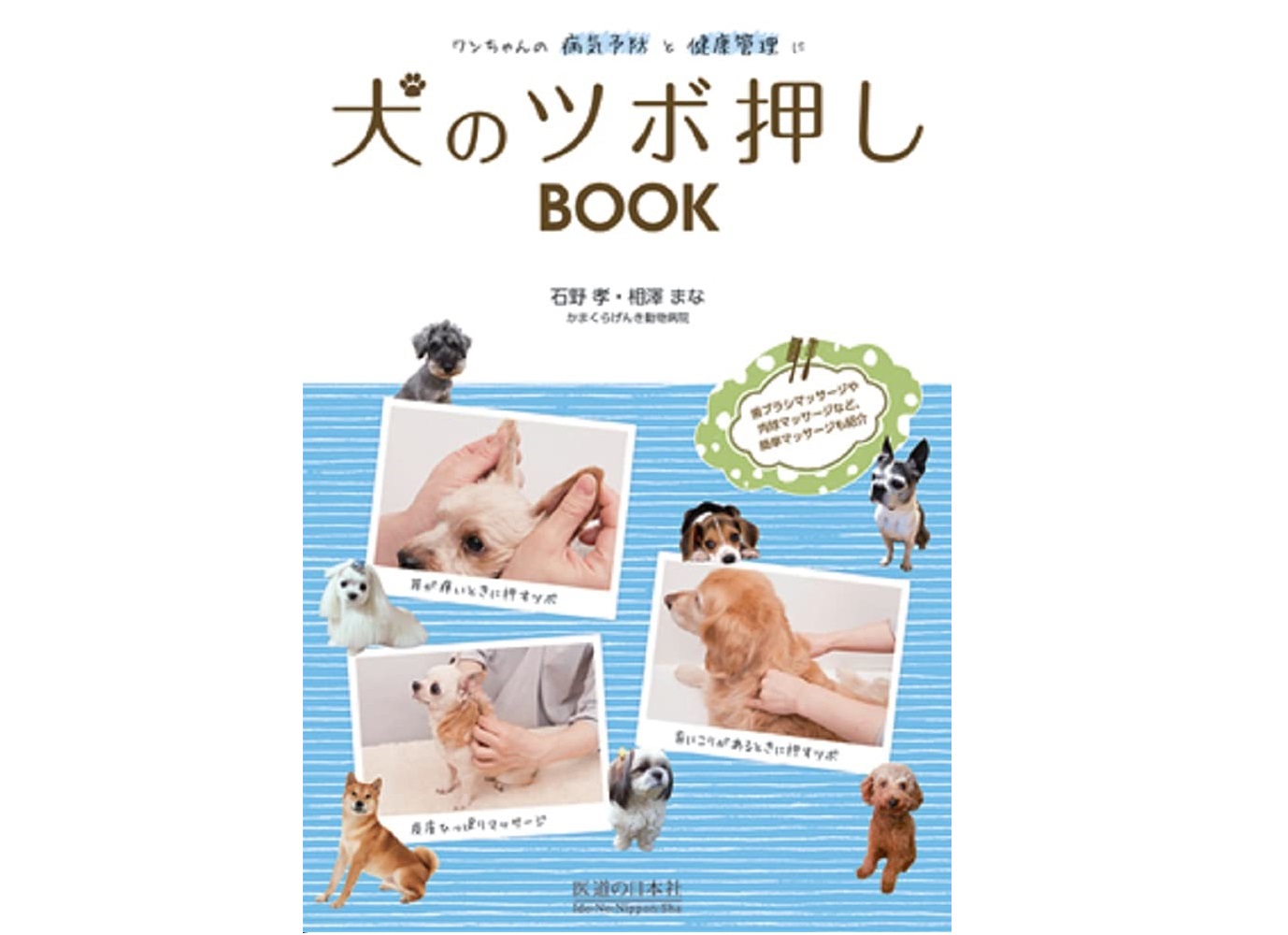

■関連書籍はこちら

経絡治療のすすめ

医道の日本アーカイブス1 名人たちの経絡治療座談会

よくわかる経絡治療 実践トレーニング

よくわかる経絡治療脈診ワークブック

解説 鍼灸重宝記

誰にもわかる経絡治療講話

で詳しく見る

で詳しく見る

![右バナー広告(小)[改訂第6版]ボディ・ナビゲーション](https://www.idononippon.com/wp-content/uploads/banner_1407-5bodynavigation_600x218.jpg)