【書籍紹介】時を経ても色褪せない名著!東洋医学的な理論の上に成り立った経絡指圧のすべて「経絡と指圧 【新装版】」

医道の日本社では、最新の施術情報や関連知識の収集に努めている鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、アスレチックトレーナーや美容関係者・ヨガインストラクターの方などに役立つような書籍・DVDを多数取り扱っています。その中でも特にオススメの人気シリーズや、注目のタイトルなどをご紹介していきます。

目次

東洋医学的な手技療法とは

東洋医学に興味を持ち手技療法の道に進んだものの、実際には西洋医学的なアプローチやリラクゼーション的な施術になってしまっている。

そんな現状に物足りなさを感じている治療家もいるのではないでしょうか。

そんな人におすすめなのがこちら「経絡と指圧 【新装版】」です。

経絡や虚実といった東洋医学的な理論の上に成立った経絡指圧。

著者が古今の書物の研究と臨床を重ね、実感として掴んだ経絡指圧について深く知ることのできる本書についてご紹介していきます。

✔️ 東洋医学的な観点から指圧療法を行いたい人

✔️ 東西医学の本質的な違いについて学びたい人

✔️ こころのケアも含めて患者さんと向き合いたい人

「経絡と指圧 【新装版】」の概要

「医道の日本社クラシックスシリーズ」第2弾

「指圧」という手技療法を経絡の虚実の変動と考え合わせて定義した「経絡指圧の全容」を明らかにした一冊。指圧の治療原理の確立について、ひたむきに臨床を通じて研鑚したもので、その根拠を経絡に置いて、指圧の東洋医学的理論を確立した。医療の本義である「手当て」の伝統を受け継ぐ指圧療法の深遠に触れられる名著の新装版。

収納コンテンツ

第一部(医道の日本)

一、経絡の認識

1. 客観的認識

2. 経絡の実感

3. 漢方四診

4. 判別性感覚と原始感覚

5. 手技の診断

6. 鍼灸の経絡刺激

7. 筋トーヌスと異常感

8. 指はりのこと

9. 経絡の流れ

10. 経絡の虚実

11. 手技の本質

二、漢方界の限界

1. 高橋晄正氏に応えて

2. 経絡のカラクリ

3. 二重盲検の盲信

4. 現象論の科学

三、ツボのとりかた

四、経絡の意義と本態

1. はじめに

2. 生命の本質

3. 経絡の本態

4. 経絡の意義

5. 経絡治療

五、指圧事始め

六、経絡指圧の理論と実際

1. はじめに

2. 陰陽について

3. 経絡について

4. 虚実について

5. 診断について

6. 経絡指圧要図の成立

7. 経絡姿勢

8. 経絡治療について

9. 鍼灸と古典

第二部(漢方の臨床)

一、補瀉に関する一考察

1. はしがき

2. 自律神経について

3. 補瀉の多元性について

4. 手技療法の補瀉

5. 東洋医学の体系と補瀉

6. 皮膚機能と補瀉

7. 鍼灸の補瀉

8. 補瀉の相互作用

二、切診と触診

1. 診断について

2. 皮膚感覚について

3. 原始感覚について

4. 実感について

5. 切診について

三、東洋医学と精神療法

1. はしがき

2. 東洋医学会での発表

3. 意外な反応について

4. 精神療法への誤解

四、漢方四診の検討

1. 東洋医学の診断

2. 望診について

3. 聞診について

4. 問診について

5. 切診について

五、指圧事始め

六、経絡指圧の理論と実際

1. はじめに

2. 陰陽について

3. 経絡について

4. 虚実について

5. 診断について

6. 経絡指圧要図の成立

7. 経絡姿勢

8. 経絡治療について

9. 鍼灸と古典

第二部(漢方の臨床)

一、補瀉に関する一考察

1. はしがき

2. 自律神経について

3. 補瀉の多元性について

4. 手技療法の補瀉

5. 東洋医学の体系と補瀉

6. 皮膚機能と補瀉

7. 鍼灸の補瀉

8. 補瀉の相互作用

二、切診と触診

西洋医学との本質的な違いを明らかにすることで感じとることができる東洋医学の姿

京都大学文学部哲学科心理学専攻を卒業後、指圧界に入った本書の著者、増永静人氏。

その後臨床の中で実技を会得する一方、古今の文献を読破し、東洋医学的理論に基づいた経絡指圧を確立しました。

本書は、昭和41年から昭和56年までの間に『医道の日本』『漢方の臨床』へ投稿された論稿がまとめられたものです。

連載時とは異なり、集成され、順序立てられることによって、著者の思索の経路や経絡指圧の全体像が見えやすく、一般に理解されやすい形となっています。

鍼灸とは異なり、東洋医学的な解説書があまりなく、民間療法化しがちであった指圧。

そこで著者は、鍼灸の経絡や虚実の考え方を使ってとらえ直し、経絡指圧の治療法を確立していきます。

「西洋医学的なものの考え方で、東洋医学をとらえようとすることが間違いである」

このような考え方に立つ著者。

加えて日本では、翻訳された用語の類似性によって、東西医学の本質的な相違点が見過ごされているという視点から、東洋医学とは何かについて論理を展開していきます。

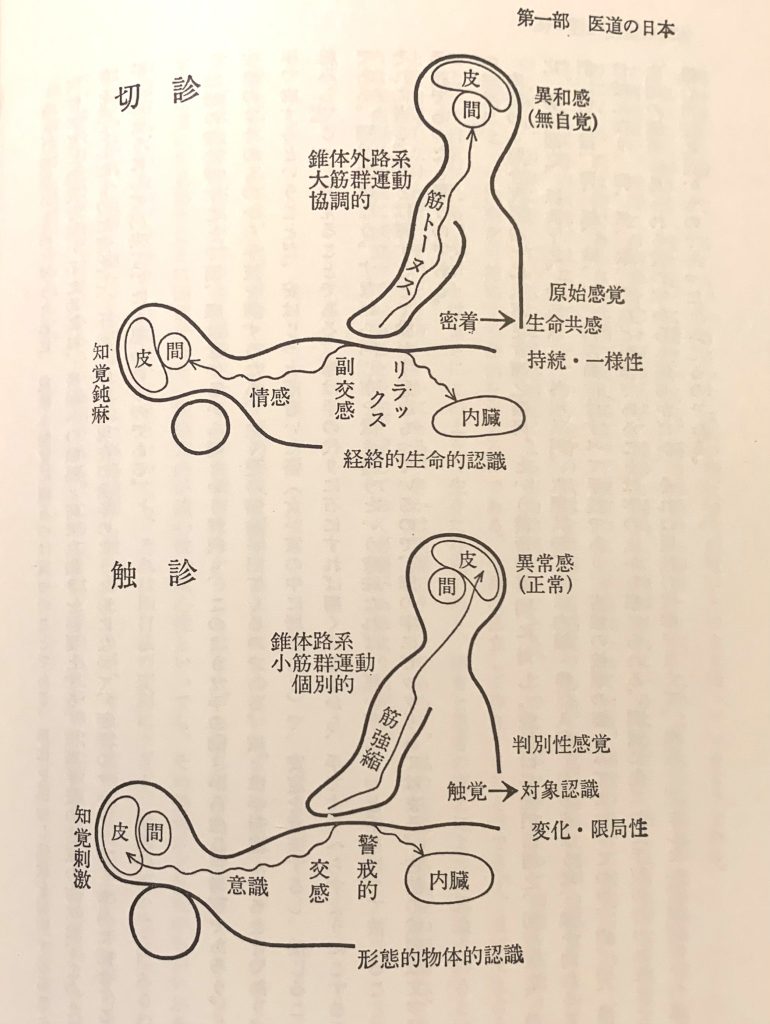

特に「触診」と「切診」は、似たような言葉でありながら「両者の差は意外に大きい」といいます。

この違いを比較することによってみえてくる東洋的治療の本質は注目です。

「ツボを知るのは原始感覚によって感じとるのである」

「高等な判別性の発達によって明確に掴めなくなったが、むしろはっきりしないことが生命的な特徴でもあるのだ」

として、西洋医学的な「判別性感覚」と、東洋医学的な「原始感覚」について言及。

そこから「経絡は存在するのか」という問いについても答えていきます。

科学がますます発展した現在に、著者が語る東洋医学のとらえ方は、より重要性を増しているように思われます。

本書では、古典では手足六経ずつである経絡について、臨床的に手足それぞれに十二経存在することを唱えて著者が発表した「経絡指圧診断治療要図」についても知ることができます。

さらに、虚実とは何か、そして著者の唱える経絡指圧の根本である「虚の重視」とは。

本書ではこれらについても深く解説していきます。

それらは「決して机上の空論ではない」と著者がいうように、著者自身が臨床の中で、実際の患者の体表に、眼で見、指でふれて確認し、実感として掴んできた理論です。

そのため、議論のみならず、実際の臨床に活かせる多くのヒントも得られるようになっています。

著者が生涯をかけて研究した経絡指圧の理論のすべてが学べる本書。

東洋医学的な手技療法を学びたい人にとっての唯一無二の名著です。

今こそ求められる東洋的な医療の形

西洋心理学を学んだ著者ならではの視点から語られる医療のあり方も、今の時代に非常に興味深いものとなっています。

精神的な要素が必ず結びついている東洋的な医療。

「病苦に悩む心を知るのは生命共感のスキンシップである」

「切診などは明らかに病の存在を見るのでなく、病む人間の表現としてみる態度がそこにあるわけである」

このような治療や患者との人間関係は、西洋の心理療法が治療を行うために重要としている点であるといいます。

そして、注目すべきは、東洋医学においてはこれをすでに二千年前に医療の実践活動に組み込んでいたということ。

こうした東洋的治療の価値を再認識すること、東西医学の歩み寄りこそ医療の正しい方向ではないかという著者の考えが述べられています。

心の不調を訴える人が増える世の中で、求められるこれからの医療の形。

今の時代に読んでも全く色褪せることのない、治療家の人生に影響を与える一冊です。

「経絡と指圧 【新装版】」まとめ

・東西医学の本質的な相違点を比較することで東洋医学とは何かを明らかにしていく

・心の不調を訴える人が多い現代に医療はどうあるべきかについても語られている

経絡や虚実といった東洋医学的理論に基づいて構築された経絡指圧のすべてが学べ、

さらにこれから求められる医療の形にも言及した本書。

ぜひお手に取ってみてはいかがでしょうか。

![右バナー広告(小)[改訂第6版]ボディ・ナビゲーション](https://www.idononippon.com/wp-content/uploads/banner_1407-5bodynavigation_600x218.jpg)