第74回(公社)全日本鍼灸学会学術大会名古屋大会レポート

第74回(公社)全日本鍼灸学会学術大会名古屋大会が、5月31日、6月1日の2日間にわたり、ウインクあいち(愛知県産業労働センター)にて開催され、オンデマンド配信方式を含め、全国から約1902人の参加者が集まった。今大会のテーマに「女性のみかたⅡ―フェムテックによる女性のWell-beingに貢献する鍼灸―」を掲げ、鍼灸が女性のWell-beingにいかに貢献できるかを追求する大会にしたいと、本学会会長の若山育郎氏を筆頭に、大会会頭に清水洋二氏、実行委員長は杉本佳史氏が務めた。

大会会頭講演

大会会頭講演「鍼灸 × フェムテック:エビデンスに基づく新たな医療モデル」にて、清水洋二氏(中和医療専門学校)が登壇。客観性、再現性、普遍性のある自然科学的アプローチから、患者、施術者の主観的体験を科学的に位置づける社会科学的アプローチが鍼灸の新たな扉を開く可能性があるとして、社会科学的探究との融合を提示。例えば、患者の主観的満足度や施術者の経験則に沿った治療戦略(暗黙知)などをエビデンスとして扱っていく。そのためには質的調査や満足度分析などのビッグデータの解析が必要と論じた。フェムテックに関して、その対象とする領域や、女性従業員の健康支援、健康アプリでチャット相談といった企業での活用と政府の取り組み、さらに2025年に世界市場が5兆円規模であることから、フェムテック関連の様々な製品やアプリなどの利用者主観データを鍼灸の治療計画に活用できる可能性を示唆。「フェムテック鍼灸」としていくことで、価値があるものと市場に認められ、付加価値が付きやすくなることで有効に活用できる。このように鍼灸との融合の可能性は新しい医療モデルとなり得るとして、鍼灸による女性のQOLを支える仕組みを広く社会実装していくと今後の展望について語った。

基調講演

基調講演1「女性の健康支援とフェムテック」では産婦人科医である小宮ひろみ氏(国立成育医療研究センター)が講演を行った。女性に関して、主に思春期から老年期までのライフコースに伴って健康課題が変わること、女性特有のライフイベントである妊娠、出産の存在、同じ疾患でも男女で症状や経過が異なる場合があることを挙げ、さらに近年では働く女性の増加に伴うライフスタイルの変化や高齢出産とハイリスク妊産婦の増加、ジェンダーによる差などを指摘。女性の健康や疾患について、心身における性差も加味し、ライフステージごとに多面的、包括的な分析を加え、病態の解明と予防及び治療に向けた研究を推進することが必要であるとして、2024年10月1日、女性の総合センターが開所されたことを報告。当センターでは、フェムテック製品やサービスの効果を科学的に評価し、エビデンスを提供すること。また医療データとフェムテック製品から得られるユーザーデータを組み合わせ、予測モデルや個別化医療の実現を目指すといったフェムテックの領域でできることを聴講者に向けて発信した。さらに月経痛、不妊症、更年期障害など鍼灸で効果が期待できる疾患症状を列挙し、体調の見える化や効果の可視化、記録するなど鍼灸がフェムテックを利用し付加するといった鍼灸との連携について提言した。

基調講演2「フェムテックとAI」を菅万希子氏(関西医療大学)が担当した。他覚的検査では異常が認められない不定愁訴にフォーカスし、施術を受けた患者の主観的評価を測定するとして、オンラインにて全日本鍼灸マッサージ師会の会員が、女性特有の健康問題を抱える患者に対して施術内容についての質問調査を行ったことを報告。結果としては施術と効果の因果関係は強くはないが、これまで行った調査を踏まえて、さらに今後の調査に向けて、次回は施術者と患者の明確な紐づけをできる方法をとり、具体的には患者の満足度がかなり高い結果から、回答時に施術者が隣にいるなど施術以外の要素が影響を与えている可能性があることを考慮し、次回は、カメラを使って患者の施術時やその前後の表情や声の違いを分析させ、このような環境による影響に左右されないように満足度を計測するといったAIを駆使した方法を提案した。菅氏は、身体には361ある経穴のうち、効果のある組み合わせをAIによって抽出することが可能であると伝え、最後に、鍼灸学と社会学の領域横断的研究から、臨床、教育の3点が相互的に働く図を見せると、これにAIで全体に網をかけるイメージとまとめた。

特別講演

特別講演1「医療機器である鍼灸鍼:法規制と安全管理の徹底」では、井田尚子氏(独立行政法人医薬品医療機器総合機構医療機器ユニット医療器審査第一部)が担当し、鍼や温灸器は医療機器であること、医療機器はリスクによってクラスⅠ~Ⅳに分類され、クラスⅠは届け出があれば販売が可能で、Ⅱ~ⅣまではPMDAによる審査のうえ、Ⅲ、Ⅳに関しては厚生労働大臣の承認が必要となり、この規制により安全性を担保しているとして、鍼や灸用の器具がどのクラス分類に入るかを供覧した。また、医療機器は、有効性や安全性についてリスクベネフィットバランスを踏まえて審査されていると述べ、医療機器を使用する際は添付文書を確認すること、さらに、医薬品や医療機器など安全性情報報告制度を活用するようアドバイスした。

特別講演2「これからのフェムテックと鍼灸マッサージへの期待」にて講演を行った中山健夫氏(京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野)。鍼灸のフェムケアの可能性について、PMS、月経困難症といった月経関連症状、妊活または妊娠中のつわりや腰痛といった妊娠前後のケア、更年期症状など女性特有のライフステージに応じた支援や自律神経、内分泌、免疫系の調整作用に加えて、ナラティブな関わりと心身両面への支援を挙げた一方で、科学的エビデンスの蓄積不足、保険適用の制限など制度面やアクセスの不均等およびフェムテックはデジタルやバイオ領域が中心のため、鍼灸のような伝統医療との融合が未発展といった現状の課題を指摘した。そのうえで、普及に向けて、科学と伝統の架け橋を意識し、性差医療やSRHR(性と生殖に関する健康と権利)への理解を深め、利用者の体験談を活かしたナラティブベースの評価手法の導入という女性の語りを起点とするケアモデルの構築、さらに多職種連携と社会的認知の向上と留意すべき点を強調した。

特別講演3「フェムテックのミカタ~実践からの学び!」で演台に上がった武田卓氏(近畿大学東洋医学研究所)。はじめに胎生期、小児期、思春期、性成熟期、更年期、老年期に分けた女性のライフサイクルにおけるゆらぎについて概説。次いで今フェムテックが注目される理由や実例を紹介するとした。女性特有の健康課題には、医療だけでは十分な対応がされていないことや経済的損失も大きく、社会全体での取り組みが必要であり、エビデンスとしては不十分だがフェムテックの活用が期待されていると述べ、非薬物療法としての鍼や指圧の活用やエビデンス集積が不可欠であると結んだ。

教育講演、教育セミナー

教育講演2「その症状、鍼灸治療で良いの? 知っておきたい『レッドフラッグ』」の講演を行った寺澤佳洋氏(口之津病院内科・総合診療科)。頭痛に関して、普段血圧が130/80㎜Hgの人が突然の強い頭痛とともに血圧180/100㎜Hgというケース。ADL自立の方で呼吸器疾患もなかった人が呼吸数24回/分、SpO2 93%で呼吸困難を訴えているというケース。これらのケースや爪床を5秒間圧迫し解除した後、赤みが回復するまでの時間で判断するCRT:Capillary refill time (Blanch test)が4秒と緊急治療群に属するといった場合は、すぐに医師にみてもらうべき症状であると認知を促した。基準値と平時からの変化量に着目することが重要であり、そのために平時のバイタルサインの記録をし、変化を見落とさないとレクチャー。その他、肩の関連通や放散痛における危険な疾患の典型例を紹介し、腰痛など症状別に確認必須事項を教示した。

教育セミナー1「鍼灸の知らない世界 ~鍼灸最前線からのフェムテックへの挑戦!~」では、まず伊藤樹史氏(東京医科大学病院ペインセンター)が壇上にて発表をした。「フェムテックと新デルマトーム、そして交感神経デルマトーム」と題して、デルマトームと経穴のイラストや症例写真をスライド上に表示し、視覚的に理解を深めた。経穴は自律神経調整作用が多いとし、足三里、三陰交はフェムテックに汎用。日本良導絡自律神経学会は、199項目の自律神経症状を評価、複合デルマトーム、体性-自律神経反射、直流マイナス電気刺激が基本。最後に経穴と自律神経の科学は、学則不固とまとめた。続けて行われた「新たなテクノロジーへの挑戦 マイナス直流鍼通電の安全性と有効性」では、吉野亮子氏(全日本鍼灸学会近畿支部)が登壇。冒頭では直流鍼通電の仕組みや電解腐食を解説した。また、通電療法の起源について、古代ギリシャではデンキナマズなどを使って出産や手術の際に電気を流し、痛みを軽減させていたことがはじまりで、鍼にはじめて電気を流したフランス人医学者のサランディエル、日本では、1952年、直流電気鍼を開発した医師の中谷義雄氏と、1965年に鍼灸師の芹沢勝助氏が交流の低周波治療器パルスジェネレーターを開発。そこから鍼刺激そのものが生理的には感覚をなくすことを目的にしたものを鍼麻酔方式と呼ぶようになり、のちに低周波鍼通電療法と名を変えたと歴史を紐解いた。吉野氏は、正規販売されている鍼通電機器は交流が主流で、直流鍼通電の機器がないことに疑問を抱き、自ら調べ、マイナス矩形波直流パルスをつくるに至ったいきさつについて触れた。

シンポジウム、ワークショップ、市民公開講座

シンポジウム7 「実技教育(診察・鍼・灸)の客観化」では、和辻直氏(明治国際医療大学大学院鍼灸学研究科伝統鍼灸学分野)が「鍼灸実技教育における四診法の科学化」について講演を行った。望診、聞診、問診、切診の四診の科学的な研究は部分的に進んでいるとして、日本伝統鍼灸学における科学化の現状の紹介と、鍼灸教育や鍼灸臨床にどのように還元していくかなどの課題を提示するとした。腧穴の反応のモデル化し、虚の反応が腠理粗、発汗、弛緩や軟弱、陥下であり、実の反応が緊張、硬結、膨隆、圧痛、さらに寒や熱の反応、さらに虚実混在の反応など分かりやすくイラストで図示化。人工皮膚を用いた反応モデルが作成できれば、診察の技術向上や治療技術の応用に活かすことができると述べ、人工皮膚シートや皮膚縫合専用のトレーニングモデルを画像で見せた。今後について、教育機関で共通で行えるできるだけ客観的な指標を基にした四診法の基準を作成することが重要で、加えて四診法の客観的研究を行う必要性を呼びかけた。

ワークショップ2「鍼灸安全対策ガイドライン2025年版の主な改訂のポイント」にて、菅原正秋氏(全日本鍼灸学会臨床情報部安全性委員会)が壇上に立った。5年間で新たに追加された国内外の有害事象報告の文献並びに一般からのコメントをもとに、新たにガイドラインに追加すべき内容を検討すると共に参考文献の見直しを行ったことを報告。その中で、低周波鍼通電療法と直流鍼通電療法とが混同され、様々な誤解が生じていることから明確に区別することが重要で、低周波鍼通電療法を「生体に刺入した2本の毫鍼を電極(鍼電極)として低周波の電気刺激と定義する」など、定義の明確化や注釈を付けるといった全面的な見直しを実施した背景を語り、施術前に医療機器の添付文書を確認など、それを遵守した施術を実施するように提言したと伝えた。

市民公開講座「フェムテックの可能性とは?」では野田聖子氏(自由民主党衆議院議員)が登壇。女性特有の健康課題は、業務効率や就業継続に影響を与え、さらには人口減少に伴う労働人口の減少は大きな課題であると提示し、日本における女性特有の健康課題による労働などの経済損失は、2024 年3月時点での経済産業省の推計で約3.4兆円、うち更年期症状が約1.9兆円、月経随伴症が約0.6兆と試算結果を共有した。フェムテックとは、このような課題をテクノロジーで解決する製品やサービスを指し、欧米をはじめ各国で進行中であることに対して日本は取り組みが遅れていることを指摘。例えば他国では乳がんや子宮けいがんは減っているが、日本では増えている。乳房のX線写真を撮るマンモグラフィは痛いから受けづらく、痛くないように改良する取り組みがあれば、受ける女性が増えて、がんで亡くなる女性も減ると主張した。本講演の結語として、女性はフェムテックで自身を得に、楽に生きていくための道具として、さらに女性の方が多い国で、男性にとっても母、妹、妻、娘が快適に過ごすことができれば、プラスアルファな世の中が見えてくると総括した。

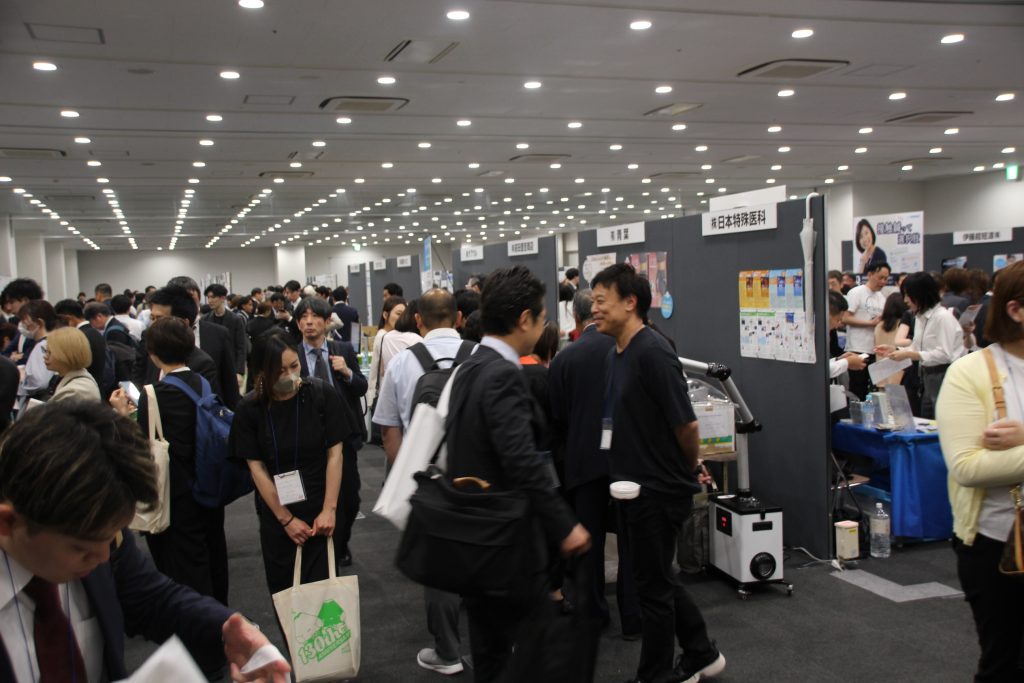

その他、企業展示

同会場内には企業展示も催され、鍼灸関連用品を取り扱う業者計31社が出展した。

また、31日の全プログラムが終了後に、ストリングスホテル名古屋グランコートにて懇親会が盛大に開かれた。

尚、アーカイブ配信は下記日程にて視聴可能となっている。

【配信期間】2025年6月23日〜7月22日

登録がまだの方も、大会ホームページより事後登録が可能。

来年開かれる第75回大会の開催地は、岡山を予定している。

![右バナー広告(小)[改訂第6版]ボディ・ナビゲーション](https://www.idononippon.com/wp-content/uploads/banner_1407-5bodynavigation_600x218.jpg)