公益社団法人東洋療法学校協会第46回学術大会レポート

公益社団法人東洋療法学校協会第46回学術大会が、令和7年9月30日、北とぴあ(東京都)にて開催され、1,587人(うち、103人はオンラインでの参加)の参加者がこの地に集った。大会テーマに「東洋医学から学ぶ、心の持ち方とコミュニケーション術」を掲げ、本学会会長の清水尚道氏を筆頭に、副会長の大麻正晴氏、武田大輔氏と、運営委員長は楠本高紀氏が務めた。

さくらホールにて開会式が行われ、まず大麻氏による開会の辞が述べられると、次いで清水氏より会長挨拶があり、本大会に込めた思いや参加者への激励の言葉が伝えられた。さらに、来賓の紹介と挨拶が行われ、来賓者からは祝辞と、今後の発展に対する期待が示された。

開会式

清水氏は大会について、学生が研究を発表し、学生が聴講するという、まさに「学生による、学生のための学術大会」であると説明した。発表を準備した学生たちがこれまで大きな努力を重ねてきたことに触れ、指導にあたった講師陣にも感謝の意を示した。また、卒業後に現場で働く学生に向けて、「もう一度勉強したい」と思うときには、再びこのような学術大会に関わる機会もあると述べ、将来に向けて学びを深める良い機会として参加してほしいとの考えを示した。さらに、聴講する学生に対しては、発表者への敬意や配慮の気持ちを持って臨んでほしいと呼びかけた。

開会の辞を述べた大麻氏

来賓挨拶にて祝辞を述べた奈良信雄氏(公益財団法人東洋療法研修試験財団理事長)

学生に向けて、仲間と共に研究する心をさらに発展させていただきたいという言葉を贈った若山育郎氏(公益社団法人全日本鍼灸学会会長)

特別講演

特別講演、公開講座「鍼灸治療は、心の持ち方で、レベルアップする」で登壇した宮川浩也氏(広島大学医学部客員准教授、日本内経医学会、日本伝統鍼灸学会)は、「鍼灸治療において「心の持ち方」が果たす役割について、従来、治療に必要とされてきたのは「技術」「知識」「経験」の三要素と考えられてきたが、臨床経験を重ねるなかで、これらに加えて「心持ち」が不可欠であることを強く実感するようになり、むしろ心持ちこそが最も重要で、それによって技術や知識、経験が活かされると説いた。必要な三つの心として「慈しみの心」「心持ち」「集中力」を示すと、慈しみは鍼灸師としての出発から引退まで常に求められる姿勢であり、心持ちは心技体を高める基盤である。そして集中力は臨床現場における必須条件であると解説。特に心持ちとは雑念を無くすことを指し、雑念がなければ五感が鋭く、施術動作も滑らかになる。逆に雑念があれば感覚が鈍って動作がぎこちなくなり、治療効果を損なうと続けた。さらに日本的鍼法では切診や押手・刺手といった手指の感覚が重視されるため、雑念の影響はとりわけ大きいことを伝え、実技試験や臨床実習において、緊張や苦手意識から動作が乱れる例は、その典型であると挙げた。江戸時代の奥医師・葦原英俊も、心を安静に保ち雑念に左右されず慎重に治療すれば病は癒えると説いており、古典の教えからもその重要性が裏付けられる。雑念とは、思い込みや心配、後悔、偏見、好悪感など多様な心の働きを指し、これを減らすには、基礎練習や臨床実習の積み重ねで雑念のない動きを身につけることが第一であるとして、加えて、俗世間から距離を置く工夫や、先人から学ぶ姿勢、『老子』に説かれる「三宝(慈悲・倹約・謙虚)」の実践なども効果的であると示した。総じて、鍼灸治療の成否を決定づけるのは知識や技術だけでなく、「雑念を無くすこと」であると述べ、雑念があれば熟練者でも力を発揮できず、雑念がなければ経験の浅い者でも成果を上げられると語った。

教育講演

午後の教育講演「臨床に活かす!伝統医学の証(パターン)別コミュニケーション術」では、星野卓之氏(北里研究所病院漢方鍼灸治療センター センター長)が、伝統医学における「証」の考え方を軸に、臨床現場におけるコミュニケーションのあり方について講演を行った。現代医療ではエビデンスを重視するあまり、日常の患者とのコミュニケーションが軽視されがちであることを指摘。特に高齢化が進む日本社会において、養生指導についても言及した。2019年に改訂された国際疾病分類第11版(ICD-11)がデジタル化されたことにも触れ、伝統医学の歴史的背景として江戸時代の漢方医である後藤艮山が唱えた「一気留滞説」を紹介。これを現代の生活習慣と結びつけ、スマートフォンの多用により気の滞り(気滞)や気逆を引き起こしやすい現代人の傾向について解説した。さらに、日常生活で細かいことに気を取られすぎることで生じる悪循環の例として、鍵をかけたかどうかを何度も確認するような行動を挙げ、不安を打ち消すための行動を我慢するよう指導するといった自説を展開。また、「天気痛」とラベリングすることで同様の症状を訴える患者が増えたり、うつ病の薬が処方されることでうつ患者が増えるといった社会的影響にも注意を促した。伝統医学の視点を踏まえつつ、現代医療の課題を指摘し、臨床におけるコミュニケーションの重要性を強調した。

口頭発表、ポスター発表、地下展示ホール

その他、各学校による口頭発表が行われ、地下展示ホールではポスター発表と、企業展示も催され、鍼灸関連用品を取り扱う業者が出展し、来場者の興味を惹きつけた。

閉会式

閉会式では、楠本氏による運営委員長挨拶が行われ、その後清水氏、医歯薬出版株式会社、株式会社医道の日本社、セイリン株式会社による表彰式が行われた。さらに、藤本武久氏(国際鍼灸専門学校校長)による次回主管校挨拶があり、大会の引き継ぎが発表された。大会の最後は、武田氏による閉会の辞をもって閉幕となった。

閉会式にて運営委員長挨拶を行った楠本氏

次回主管校挨拶を述べた藤本氏

閉会の辞を務めた武田氏

大会後には、参加者同士の交流を深める懇親会が14階スカイホールにて執り行われた。開放的な雰囲気の会場で、岸本光正氏(日本医専校長)による挨拶、奥田久幸氏(日本医専相談役)による乾杯の発声をもって開宴した様子。

懇親会にて乾杯の音頭を取る奥田氏

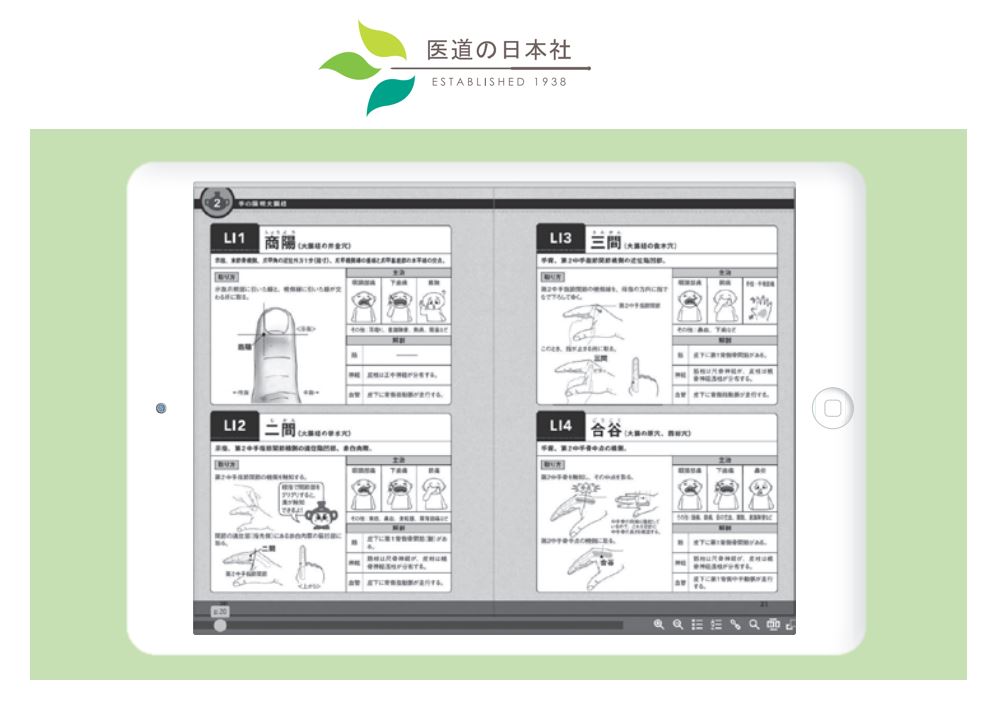

![右バナー広告(小)[改訂第6版]ボディ・ナビゲーション](https://www.idononippon.com/wp-content/uploads/banner_1407-5bodynavigation_600x218.jpg)