「肩痛と肩こり」第69回 信州大学医学部学術講習会レポート 一般社団法人長野県針灸師会主催、信州大学共催

令和7年10月18日(土)に、松本市駅前会館にて、一般社団法人長野県針灸師会主催、信州大学共催による、第69回 信州大学医学部学術講習会「肩痛と肩こり」が開催された。

開会式

一般社団法人長野県針灸師会 会長 大窪 隆人 氏からの挨拶で開会した。

昭和25年に始まった信州大学講習会は75年にわたり開催され、今回は69回目である。当初は解剖学を中心としたテーマで開催されていたが、現在は、医師と鍼灸師の医療連携を視野にいれ、一疾患をテーマとし、医師と鍼灸師の講演および総合討論という構成で開催している。本日の講習も、これからの医療の道を探る内容であることを述べた。

今回の講習会テーマは「肩痛と肩こり」。鍼灸師、医師による2つの講演が行われた。

講演1「肩痛・肩こりに対する鍼灸治療 -現代医学的な病態把握の実際-」

講師 林 健太朗 先生(東京大学医学部附属病院リハビリテーション部)

鍼灸師である林 健太朗先生が、50代の凍結肩の病気別治療、肩こりの鑑別、超音波を用いた評価、安全で効果的な指針に至るまで、最新のエビデンスに基づく実践的知見を提示した。

基礎知識として、肩痛はQOLの低下だけではなく、経済損失にまで影響を与えることが、最近の研究でわかっていることを解説。肩こりは日本人においても非常に多い自覚症状であり、総務省の日本におけるデジタル活用の動向調査結果においてスマートフォンやタブレットなどのデバイスの急速な普及があきらかになっている内容も踏まえると、その背景としては、不良姿勢での長時間使用の影響が多いに考えられることや、世界の有病率も増え続けていることもグラフで示した。

国内製薬会社4社を対象とした調査結果から、症状があるまま出社勤務することで業務の生産性があがらない状態、いわゆるプレゼンティーズムというものが、企業の健康関連コストの大部分を占めており、その中の健康問題の第一位が、頸部痛・肩こりであったことを紹介した。肩の痛みは、慢性的な疼痛の自覚部位としても非常に多く、欠勤の原因となるケースもあるので、注意が必要と説明した。

肩関節周囲炎と凍結肩について比較解説。50歳前後の中年以後に発生する凍結肩は、肩関節の疼痛と拘縮をきたす疾患であり、関節造影検査で所見も認められる。研究結果から、鍼治療はできるだけ早く行ったほうがいいとわかってきていることを病態解説し、肩痛・肩こりの評価における医療面接事項では、基本中の基本であるレッドフラッグの除外について、自発痛、安静時痛、夜間痛や進行性、憎悪性、全身症状があるときは、悪性腫瘍・感染性疾患・全身性疾患などが潜んでいることもあるので注意が必要であることなどを具体的に説明した。また、肩こりの場合、身体化徴候といった多愁訴を伴っているケースも多く、鍼灸では局所治療だけでは難しいこともあるため、問診時に注意が必要と述べた。

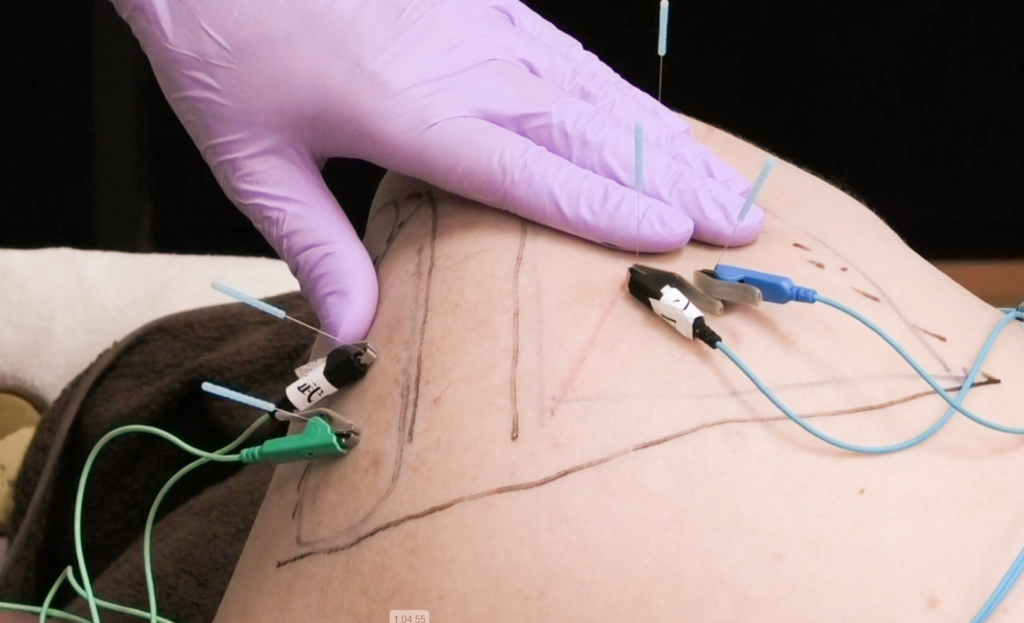

肩痛・肩こりの鍼灸治療は疼痛の軽減にかなり有効であり、できるだけ、痛みが強くまだ拘縮が出ていないfreezing phaseの時期にアプローチをするとよいと述べ、実際の鍼治療については、棘上筋・棘下筋および三角筋中部・後部のランドマーク、鍼通電のアプローチや、日本人を対象とした肩関節周囲炎の研究結果を解説した。

僧帽筋上部への鍼通電の影響に関して、鍼通電療法の作用機序のひとつとして、筋肉への柔軟性の調節による肩こり感が軽減される可能性があるのではないかとの考えを述べた。また、鍼通電をした場合の僧帽筋血流量を示した図とグラフにより、低頻度の鍼通電は僧帽筋血流にはいい影響を及ぼすとの考えも示した。

鍼治療に関する重篤な有害事象の報告例および、自らも実践している、エコーを用いた刺鍼部位周囲の血管や神経位置を事前把握した上で刺鍼を行うといった有害事象防止策も紹介し、安心安全な鍼治療を実践できれば、さらに医療連携の理解が進み、受領率の向上にもつながるのではないかと述べた。

実技供覧で刺鍼、鍼通電を解説した。

講演2「肩痛・肩こりの身体所見の取り方と運動療法」

講師 畑 幸彦 先生(北アルプス医療センターあずみ病院 名誉院長・肩関節治療センター長)

肩痛・肩こりの身体所見の取り方、中・高年者の肩痛、中・高年者の肩こりを講義した。

視診・触診においては、筋萎縮のチェックとして、新患を診る際は、まず、僧帽筋、三角筋、棘下筋と前からは上腕二頭筋長頭腱をチェックするとのこと。触診は、前方は①烏口突起 ②肩鎖関節 ③腱板疎部 ④結節間溝 ⑤大結節 ⑥前方関節裂隙 ⑦三角筋付着部、後方は①肩甲骨内上角 ②棘下筋 ③外方四角腔 ④後方関節裂隙といった広い範囲をチェックすることにより疾患の鑑別を行うと説明。

肩甲骨の位置がポイントでもあり、肩甲骨の位置がどのようになっているのかといった意識が肩関節外科にとって重要と述べた。例えば、左肩痛の患者の場合、右の肩甲骨よりも左の肩甲骨のほうが上方に、肩甲骨の上角も左肩側のほうが上がっていることで、僧帽筋が突き上げられ常に痛む状態となっており、このポイントを見逃すと、肩甲骨の位置が追えないので、必ずチェックが必要であると具体的に解説した。肩甲骨の下部の下角が背骨からどのくらい離れているのかもチェックしていると内容を図で示した。

理学所見の進め方としては、まず関節可動域を調べるが、正確な関節可動域を測定するポイントとして、屈曲、外転、下垂位外旋は、片側ずつ測ると脊椎の代償が入るため、両肩同時に動かすことが重要と説明。外転位外旋、外転位内旋の計測は、肩が痛い患者は、両手を前に振るため正しい外転位を取れていないことがあるので注意が必要であると計測の留意点を強調した。神経学的検査については、肩関節外科分野からみると鍼灸学的な検査はシンプル。1つは腋窩神経麻痺があるかどうか。麻痺がみられる患者は治療をしてから肩関節士疾患の治療を行うことが多い。2つ目は、頚椎神経根症状の有無であり、症状がみられる場合は、脊椎外科医による治療が必要になると解説した。

中・高年者の肩痛は主に7つあり、五十肩は一般にも広く知られているが、実際の肩痛の中で占める割合は25%であり、75%は五十肩以外の疾患であるとのこと。

肩峰下滑液包炎、上腕二頭筋長頭腱炎、腱板炎は炎症であり、鍼灸を受診する患者も多いので治療を進めてほしいと講習参加者へも述べた。ただし腱板断裂は進行性であり、手術をしても治らないこともあるので、術中所見の画像、先生の病院の治療方針をスライドで示しながら、整形外科への受診連携のタイミングなどについて詳しく教示した。

肩関節拘縮(凍結肩)と五十肩の違いについて関節造影検査のレントゲン画像を用いて解説。加えてISAKOS(国際関節鏡・膝外科・整形スポーツ医学会)の拘縮肩の定義として、肩関節の動きが悪いものを拘縮肩とし、その中で、原因が明確なものを二次性拘縮肩(関節内、関節包、関節外、神経原性)、二次性拘縮肩を除く拘縮肩を凍結肩とする分類を説明した。日本肩関節学会でも当分類ルールを採用し学術発表が行われているとのこと。

凍結肩に対する保存治療、肩関節周囲筋のリラクゼーション、前方関節包のストレッチ、下方関節包のストレッチ、後方関節包のストレッチをスライドで紹介した。鍼灸師には、施術による除痛に加えて患者への自主トレーニング指導をお願いしたいとのこと。患者が自主トレーニングを行うことで、鍼の力もさらに活き、リハビリといったダブル効果へとつながるとのことで、4種の有効な自主トレーニングを挙げ、運動療法を行う際のポイントも説明した。

中・高年者の肩こりの解説の中で、厚生労働省2022年国民生活基礎調査結果から、日本人の自覚する症状の第1位が腰痛、第2位が肩こりであることを紹介。肩甲骨は他の骨とつながっておらず、筋肉と腱のみでつながる特殊な骨であり、肩が凝っていると肩甲骨が動きにくくなる。肩こりは体が助けを求めているSOSであり、肩甲骨が動かなければ動かないほど、体は危険な状態にあると説明した。

肩こりの治療法としての注射と内服薬は、当面の痛みを取ることで運動療法を行いやすくするための処置であり、また、半身浴などの温熱療法やマッサージ・肩たたきも同じく運動療法に向けたものであり、運動療法をせずに治療を終わらせないようにと述べた。

肩こりに有効な3種のタオルストレッチを紹介。ストレッチ前後の患者のレントゲン画像比較を用い、ストレッチ後に基幹がまっすぐに伸び改善したことを示し、ストレッチによる基幹のゆがみ改善効果を解説した。

本講演内容が日々の鍼灸臨床に少しでも役立てば幸いです、と締めくくった。

総合討論

講演終了後、総合討論で質疑応答が行われた。

畑先生が講演内で、腱板断裂の「棘上筋の断裂」検査としてFull can testとEmpty testを紹介し、畑先生の患者データでは、陽性の60%以上が腱板断裂があると解説したことに関し、参加者からドロップアームテストとの相関関係について質問があった。畑先生からは、ドロップアームテストにおいては、断裂している患者は陽性が出やすい。ただし、切れているか切れていないかの診断になると、診断率は20数%程度であるため、ドロップアームテストで陽性と出る患者は、大きな断裂をしている患者であり、大きな断裂があるタイミングでは、鍼灸師の先生方から専門医に紹介していただきたい症状時期を過ぎているので、Full can testとEmpty testを行っていただきたいとの回答があった。

閉会式

■長野県国民健康保険審査委員会委員 長谷川丈氏より総評があった。

長谷川 丈 氏(長野県国民健康保険審査委員会委員、長谷川ペインクリニック 院長、日本ペインクリニック学会専門医、日本医師会認定健康スポーツ医)

今回テーマは、非常によく見る肩こり・肩痛であり、患者さんの愁訴として多い疾患です。皆さんの鍼灸院でも日々、どのように対処すればいいかと臨床に取り組まれている中で、注意点の腱板断裂を見つけた場合の、専門医への紹介ポイントを詳しく確認することができたかと思います。ただ多くの肩こり・肩痛は、保存的治療が有効ということで、本日、その方法を具体的に林先生から教えていただいたので、非常に参考になる講習会になったのではないでしょうか。ぜひ鍼灸の先生方のところで多くの患者の症状改善を実践して行っていただければと思います。

■本講習会の副会頭である有賀⼤祐氏が、参加された先生方と関係者、参加者への感謝を深く述べて閉会とした。

有賀 ⼤祐 氏(一般社団法人 長野県針灸師会 副会長)

本日は、貴重な2つの講演を行っていただくことができました。林先生のご講演中の、鍼治療の後の不快感への適用と対応については大変勉強になりました。畑先生からは、運動療法など、明日から早速、我々が応用できることや沢山のヒントをいただきました。また大変楽しく、盛り上がる、わくわくするようなご講演をいただいたとのことばで本講習会を締めくくった。

![右バナー広告(小)[改訂第6版]ボディ・ナビゲーション](https://www.idononippon.com/wp-content/uploads/banner_1407-5bodynavigation_600x218.jpg)