最新記事

Pick Up記事

お知らせ一覧

- 2024.3.06

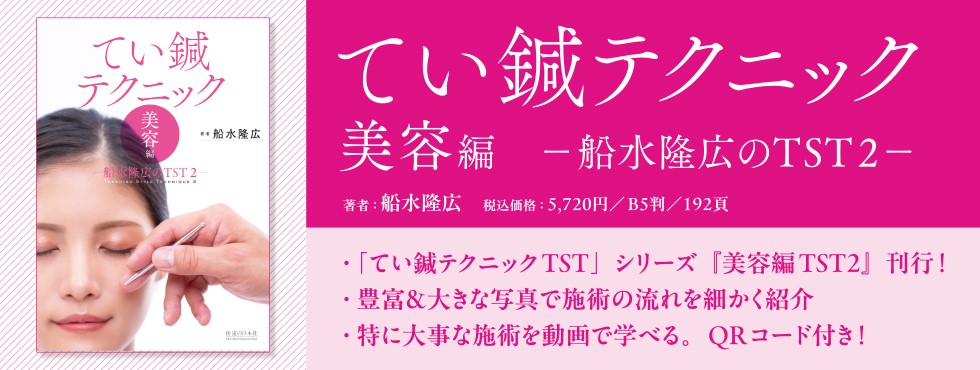

- 【新刊】『てい鍼テクニック 美容編 -船水隆広のTST2-―』を発売!

『てい鍼テクニック 美容編 -船水隆広のTST2-』を刊行しました。詳しい内容についてはこちら!

- 2023.12.26

- 【新刊】『やさしい鍼治療 ― 臨床70年。「効く」への道しるべ ―』を発売!

『やさしい鍼治療 ― 臨床70年。「効く」への道しるべ ―』を刊行しました。詳しい内容についてはこちら!

- 2023.12.20

- 冬季休業のお知らせ

平素より医道の日本社をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

弊社では下記の期間を休業とさせていただきます。

ご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

令和5年12月28日(木)~令和6年1月8日(月)迄

【電話でのお問合せについて】

誠に勝手ながら年内のお電話でのご注文、お問い合わせの受付を

令和5年12月27日(水) 11:00迄とさせていただきます。

【商品の発送について】

▷電話・FAX・葉書

令和5年12月27日 11:00迄のご注文受付 →令和5年12月27日発送。

令和5年12月27日 11:00以降のご注文受付 →令和6年1月9日より順次発送。

令和6年1月9日以降のご注文受付 →通常通り。

▷インターネットショッピング

令和5年12月26日迄のご注文 →令和5年12月27日発送。

令和5年12月27日~令和6年1月3日迄のご注文受付 →令和6年1月9日発送。

令和6年1月4日~1月9日迄のご注文受付 →令和6年1月10日発送。

令和6年1月10日以降のご注文 →通常通り。(翌営業日発送)

※出来るだけ早い発送を心掛けておりますが、商品の在庫状況等により遅れる場合がございます。

恐れ入りますが予めご了承下さい。

【医道の日本Jobサーチの受付について】

令和5年12月27日 11:00~令和6年1月8日の休業期間内のお問い合わせや広告掲載は、

令和6年1月9日以降に順次、ご対応させていただきます。

ご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

- 2023.11.27

- 【新刊】『手技療法の触診と評価 -触診テクニックガイド-』を発売!

『手技療法の触診と評価 -触診テクニックガイド-』を刊行しました。詳しい内容についてはこちら!

新刊「手技療法の触診と評価 -触診テクニックガイド-」発売のお知らせ! | 医道の日本社(公式サイト)~鍼灸、漢方、マッサージ、指圧、東洋医学~ (idononippon.com)

- 2023.9.07

- 『アプリ 東洋医学診断チャート』配信サービス終了のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2023年9月30日をもちまして、本アプリの配信サービスを終了させていただきます。

【今後の本アプリに関しまして】

●本アプリをご利用中のお客様は、2023年10月1日以降も引き続きご利用いただくことが可能ですが、アップデート等のサポートは行われませんので、ご了承ください。

●2023年9月30日まで、ご購入済みの本アプリはダウンロードが可能です。2023年10月1日以降は、ご購入済みの本アプリの新たなダウンロードが不可となりますので、それまでにダウンロードをお願いいたします。

●すでにお使いの端末にダウンロード済みの本東洋医学診断チャートにつきましては、本アプリを削除しない限り、引き続き閲覧が可能です。但し、以下のような場合は閲覧が不可となりますので、ご容赦ください。

・お使いの端末から本アプリを削除した場合(現在お使いの端末を機種変更される際はご留意ください)。

・Apple社並びにGoogle社でのOSの更新により本アプリが動作しない場合。

以上となります。

ご利用のお客様には、大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

![右バナー広告(小)[改訂第6版]ボディ・ナビゲーション](https://www.idononippon.com/wp-content/uploads/banner_1407-5bodynavigation_600x218.jpg)